診療科紹介

診療科について

脳卒中科では急性期虚血性脳血管障害(一過性脳虚血発作+脳梗塞)を主な対象疾患として神経内科、脳神経外科、リハビリテーション科と連携しながら日常診療を行っています。特に2008年より始まったt-PA治療を念頭において24時間365日救急患者さんを速やかに診療できるように救急体制を整えております。

Facebookページ

脳卒中科について

平成20年4月より岡山市内で初めて、脳卒中を専門的に診療する科として開設されています。主に脳の血管が詰まって起こる脳梗塞を専門的に見ています。

急性期治療

t-PA(アルテプラーゼ)治療:脳梗塞の発症から3時間以内の患者さんでは適応になることがあります。当科ではすでに110名以上(H23年6月現在)の患者さんに治療を行い良好な経過を得ています。

Time is brain (脳卒中はスピードが命)と言われています。「顔(Face)にまひが出現した、腕(Arm)に力が入らない、うまく話す(Speech)ことができないときはすぐに電話(Time)をして。」この頭文字をとった「FAST」が突然にご自身並びに周囲の方に起こった時には速やかに救急車で来院してください。上記のt-PAをはじめとして治療を行ってまいります。

入院するとすぐにリハビリ科と連携して急性期のリハビリを行ってまいります。当科では毎日リハビリ科医師、脳神経内科医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、ソーシャルワーカーとカンファレンスを開き様々な職種からアイデアを出して診療を行っています。

慢性期治療

脳卒中の再発予防において重要なのは (1)禁煙 (2)高血圧治療 (3)糖尿病治療 (4)高脂血症治療です。

食事療法を行うに当たっての栄養指導なども随時行っています。これらの指導及び治療は一般医家の先生方が日常診療を行っている疾患です。

そこで地域の先生方にはかかりつけ医として通常の診療をお願いするとともに、定期的に当科では専門的な診察や検査を行い脳卒中の再発予防を行ってまいります。

脳梗塞予防の動画を作成しました。YouTubeより視聴できます。

主な疾患と治療法

病型診断

下記にお示しした病型診断を行うことは外科的処置や血管内治療を含めた急性期の治療、慢性期の再発予防につながる方針を考えるうえで重要です。当科における基本的な考えをお示しします。

ラクナ梗塞(small vessel occlusive disease)

特徴:内包、放線冠、橋などの穿通枝領域に1.5cm以下の脳梗塞を示すものです。ほかの項目で触れるような塞栓源(心房細動、深部静脈血栓症、大動脈複合粥腫など)や主幹動脈の狭窄(頸部血管エコー検査や頭蓋内MRAにおける狭窄)は通常認めません。片麻痺や感覚障害、構音障害を呈する症例が多く、意識障害は伴いません。

危険因子:高血圧、喫煙、(糖尿病、脂質異常症)

治療:抗血小板薬の使用(バイアスピリンなど)

治療例(急性期)

内服:抗血小板薬+胃薬(基本的にプロトンポンプインビター)

点滴:維持液+脳保護薬

注意:ラクナ梗塞の一部には発症から数日かけて麻痺などが進行する例があります。Brunch atheromatous diseaseと呼ばれ複数の穿通枝の閉塞がある症例です。そのような場合または当初より脳梗塞がやや大きめであるような場合には上記に加え抗トロンビン薬や血漿増量剤の併用を検討します。

再発予防(慢性期治療)

高血圧、糖尿病、脂質異常症の管理:退院前に必ず栄養指導を行っています。

禁煙:本人に説明して退院後は禁煙外来の受診を薦めています。

抗血小板薬を内服するだけでは予防効果は薄く高血圧が治療できていないと脳内出血の危険性が高まります。

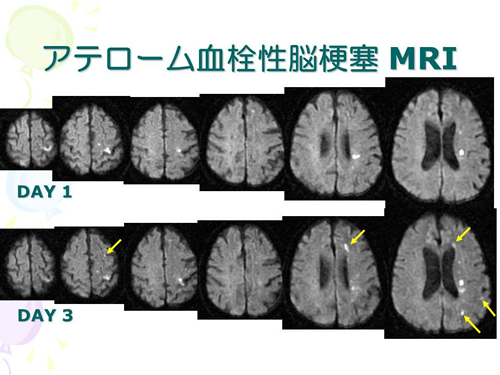

アテローム血栓性脳梗塞

特徴:脳の主要な血管(主幹動脈:内頚動脈、中大脳動脈、脳底動脈等)に50%以上の狭窄がありその支配領域に脳梗塞がある場合。頸部血管エコー検査またはMRAにより異常を検出することができます。

危険因子:高血圧、喫煙、糖尿病、脂質異常症

治療:抗血小板薬の使用

治療例(急性期)

内服:抗血小板薬+胃薬(基本的にプロトンポンプインビター)

点滴:維持液+脳保護薬+抗トロンビン薬など

再発予防(慢性期治療)

内科的治療

高血圧、糖尿病、脂質異常症の管理:退院前に必ず栄養指導を行っています。

禁煙:本人に説明して退院後は禁煙外来の受診を薦めています。

抗血小板薬は必須となります。

外科的治療

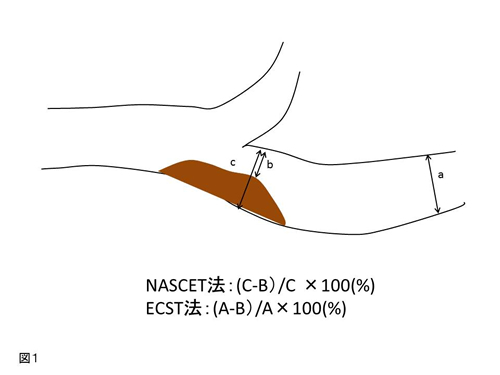

内頚動脈起始部の50%以上の狭窄では頚動脈内膜剥離術(carotid endarterectomy:CEA)を75歳以下の症例では推奨されます。全身状態が悪い場合や高齢者などでは血管内治療として頸動脈ステント留置術(carotid artery stenting: CAS)も考慮します。

心原性脳塞栓症

特徴:心房細動が最も多い原因です。一般に広い範囲の脳梗塞を起こし、最も致死率が高いです。心不全が基礎にある症例が多いです。一回の脳梗塞で重篤な脳梗塞となるためノックアウト型脳梗塞とも言われています。

危険因子:心房細動

治療:抗凝固療法(ワルファリン、新規抗凝固薬)

治療例(急性期)

軽症の場合(虚血が小さい)

内服:抗凝固薬+胃薬(基本的にプロトンポンプインビター)

点滴:維持液+脳保護薬

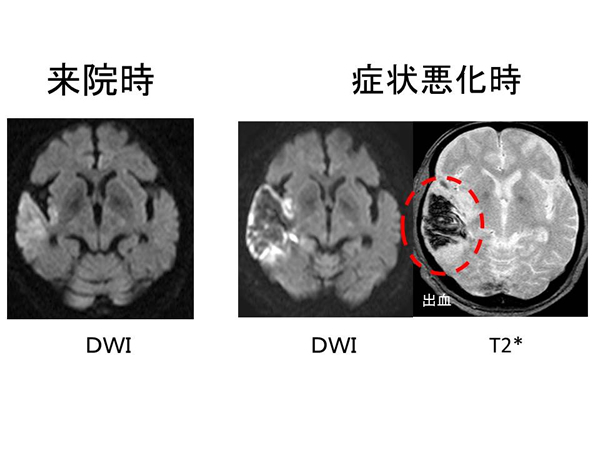

中等症以上(脳浮腫が懸念される)

内服:抗凝固薬+胃薬(基本的にプロトンポンプインビター)

点滴:維持液+脳保護薬+抗浮腫薬

*中等症以上の場合は、抗凝固薬は発症当日には投与していません。24時間以降の画像所見により投与を検討しています。脳梗塞の範囲が中大脳動脈の半分程度を占める場合でまだ再開通していない時、再開通しており出血が血腫となっている場合は数日投与を待っています。

慢性期治療

抗凝固薬による再発予防が重要です。近年新規抗凝固薬が投与可能となりましたので、腎機能障害の程度(クレアチニンクリアランス)や弁膜症(僧帽弁狭窄症)に加えて年齢や体重などを加味して薬剤の選択を行っております。抗凝固薬により脳梗塞の発症室は劇的に減少していることから、高齢や合併症が多い方でも通常は投与しております。

一過性脳虚血発作(transient ischemic attack: TIA)

特徴:一時的に症状が出現し消失するものです。多くは10分程度で症状は消失します。

代表的な症状

- 運動障害(片麻痺、単麻痺)

- 言語障害(失語症、構音障害)

- 視野障害(同名半盲など)

- 感覚障害(単肢または半身)

単独ではTIAとみなさないが上記の症状と一緒または下記複数の場合TIAと考える症状

- 複視、めまい、嚥下障害

*一過性黒内障

一時的に網膜の虚血が生じることによって一側の目が見えなくなること。典型例は「カーテンが下りてきて見えなくなって、またカーテンが挙がって見えるようになりました」症状が続きずっとみえない場合は網膜動脈閉塞症として永続的な視力消失を来します。一般に頸動脈狭窄が原因として多いとされていますが、他の原因も多い疾患です。

対応:脳梗塞に準じて対応していきます。

再発のリスクを知ることができるのはABCD2スコアです。

- A (age)条件「60歳以上」 点数「1」

- B (blood pressure)条件「SBP140以上またはDBP90以上」 点数「1」

- C (clinical features)条件「片側脱力」 点数「2」 条件「脱力を伴わない発語障害」 点数「1」 条件「その他」 点数「0」

- D (duration)条件「60分以上」 点数「2」 条件「10-59分」 点数「1」 条件「10分未満」 点数「0」

- D (Diabetes)条件「糖尿病」 点数「1」

- 合計 /7

各種検査とその意義

MRI(magnetic resonance imaging)

おもに頭蓋内を撮影しますが、頸動脈や大動脈なども観察することがあります。

拡散強調画像(DWI: Diffusion weighted imaging)

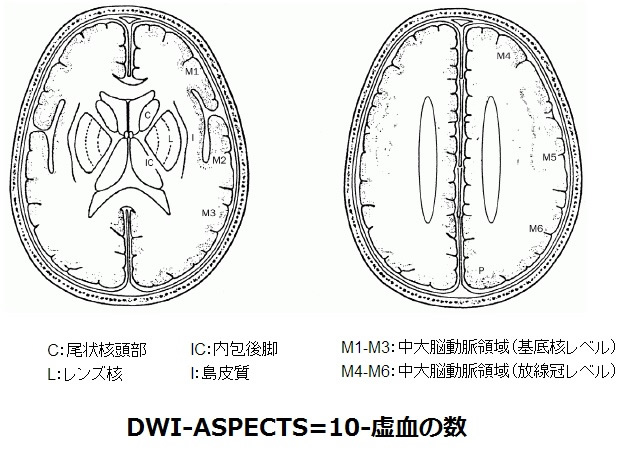

急性期の虚血を見ることのできる検査です。理論的には発症から5分程度で虚血が画像化されるとされます。通常数時間経過していれば虚血を高信号(白く)同定することが可能です。虚血の範囲についてはDWI-ASPECTSを用います。

ADC map(拡散係数)をみる画像です。上記のDWIはT2の画像とADC値を引き算して作成します。ADCが急性期の虚血では低下しています。まれにT2の高信号の部位がDWIで白く映る現象(T2 shine through)を見る場合に急性期であれば低信号(黑く)亜急性期以降であれば等信号(グレー)になります。

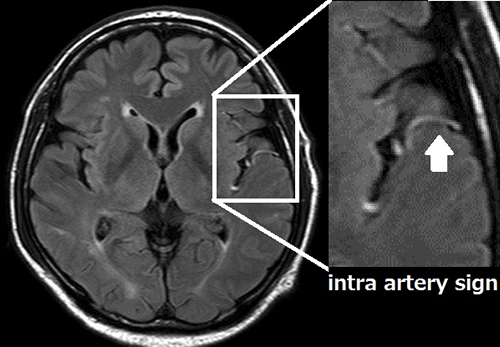

FLAIR(fluid attenuation reverse)

通常古い病巣を見る画像です。DWIで高信号の部位がFLAIRで信号変化があれば(白くなりつつある)4-6時間程度時間が経過していると考えます。また、閉塞または血流が過度に低下した血管は高信号となり(intra artery sign)ます。

T2*:T2強調画像をさらに傾斜磁場をかけて血液成分を見やすくしています。頭蓋内の出血を見るのに適した撮影法です(低信号、黒く映ります)。小さな出血を微小出血(MBs: micro bleeds)と呼びますが、ラクナ梗塞の患者に多くこれが沢山あると脳出血を起こしやすいと報告されています。

頸部血管エコー検査

IMT(内中膜厚):総頸動脈(CCA: common carotid artery)の壁をB-modeで測定します。1.1mm以上の場合は動脈硬化ありです。ある場合はない場合よりも脳血管障害を来しやすいと言えます。

狭窄部があれば血流速度を測定します。収縮期血流速度(PSV)150以上で50%以上の有意狭窄と判断します。200以上では70%以上の狭窄また平均血流速度が1.4以上であれば遅いほうの高位における高度狭窄または閉塞が示唆されます。

経頭蓋超音波検査:TCD(Transcranial Doppler)

頭の骨を通して脳内の血管を見る検査です。シャント性心疾患と頭蓋内血管の狭窄(または血管攣縮)の診断ができます。

シャント性心疾患(おもに卵円孔開存、PFO: patent forame ovale)

詳細はエコーの検査を参照。肘静脈から注入したマイクロバブルをバルサルバ負荷の後のみ検出した場合はシャント陽性です。卵円孔開存の場合は大きいときに検出できるためTCDで検出した際にはL-PFO(Large PFO)と記載します。

バルサルバ負荷に関連なく認める場合には常時のシャントが考えられ肺内シャント(肺動静脈婁、pAVF:pulmonary arteriovenous fistura)と考えます。

平均血流速度が高い場合は狭窄または血管攣縮が疑われます。中大脳動脈や前代脳動脈では80以上脳底動脈では60以上が疑われます。

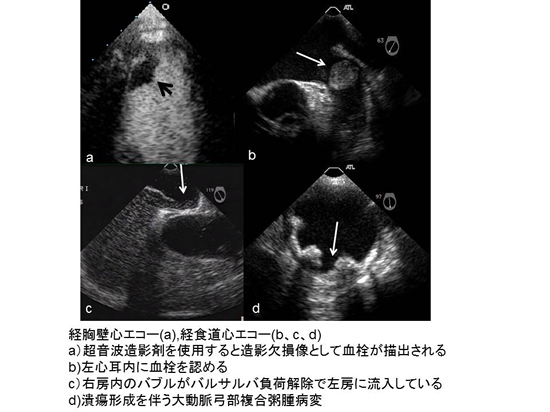

経胸壁心エコー

入院患者全例に施行しています。

弁膜症: 高度の大動脈弁狭窄(AS:aortic valve stenosis)では超高齢者でも突然死を起こすので手術を検討します。また、僧房弁狭窄(MS: mitral valve stenosis)を伴った心房細動は心内血栓を形成しやすく再発が多いので要注意です。加えて弁に疣贅がある場合は感染性心内膜炎(IE: infectious endocarditis)や非細菌性血栓性心内膜炎(NBTE: nonbacterial thrombotic endocarditis)を考慮いたします。

その他心機能の評価(EF:ejection fraction)の低下、壁運動の異常、左房径(LAD:left atriam distance)などに注意しています。

経食道心エコー

嚥下障害や意識障害の強い例では行い難いがそのほかの例では塞栓源の検索には非常に有用な検査です。

解説

経胸壁心エコーおよび経食道心エコーは脳梗塞における塞栓源検索に欠かすことの出来ない検査です。両検査の適応は1)心原性脳塞栓症、2)塞栓性の機序が考えられる脳梗塞、一過性脳虚血発作および3)原因不明の脳梗塞、一過性脳虚血発作です。

右左シャント

静脈で形成された血栓は、通常右心系を経由し肺動脈に到達し肺塞栓を来たします。ところが、卵円孔開存(patent foramen ovale: PFO),肺動静脈瘻(pulmonary arteriovenous fistula: PAVF)、心房中隔欠損などの右左シャント疾患があると、右心系の血栓が右左シャントを介して左心系に流入し、脳や四肢に塞栓を来たすことが知られています。(奇異性塞栓症)。奇異性塞栓症は若年性脳梗塞や原因不明の脳梗塞の原因として重要です。

大動脈複合粥腫病変

大動脈の壁肥厚が4mm以上、潰瘍形成がある、可動性プラークがあるものです。脳への塞栓源となり得ます。

心房内血栓

経食道心エコー検査は経胸壁心エコー検査に比べて左心房内の血栓の描出に優れている。左心耳内血栓は左心耳充満および駆出速度のピーク速度が20cm/sec以下のときに形成されやすいといわれています。

脳血管造影検査

血管の評価を行うgold standardです。すべての血管の評価(MRA,3DCTA,頸部血管エコー)はアンギオと比較して考えられます。ただし、アンギオは造影剤を使用する必要があり、それに伴うアレルギーやカテーテル操作による塞栓症を来しうるなどの合併症が1%以下ではありますが起こるため侵襲性のある検査です。当科では手術適応を決める必要もあり通常脳外科/脳血管内治療外科とともに検査を行っています。

脳卒中の血管の評価での侵襲度を並べると

頸部血管エコー=TCD<MRA<造影CT<脳血管撮影

となります。

脳卒中科では以下のような場合に脳血管撮影を行います。

- 手術適応を検討する際 頸動脈狭窄症に対する頸動脈内膜剥離術(CEA: Carotid endarterectmy)や、内頚動脈閉塞に対する浅側頭動脈-中大脳動脈吻合術(STA-MCA bypass; Superficial temporal artery –middle cerebral artery anastomosis)を行う際に血管の状態を評価します。

- 脳梗塞の原因が不明な場合 動脈解離、血管炎などは他の検査では同定が困難なことも多く必要となります。

- 以前に異常があった場合の経過観察目的

その他脳外科では脳動脈瘤、動静脈奇形など血管系の異常や脳腫瘍の場合など行うこともあります。

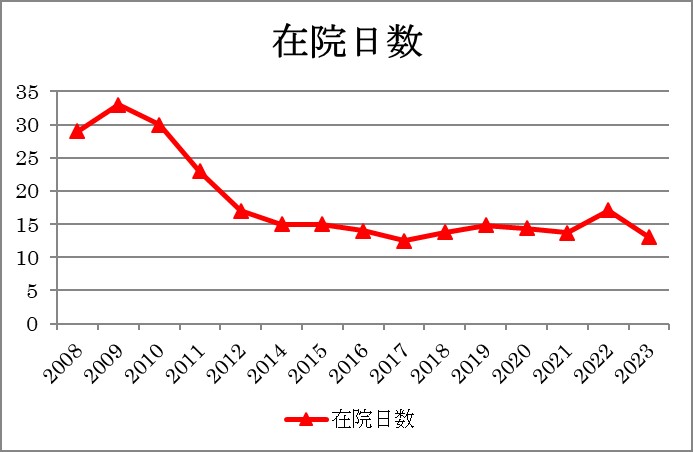

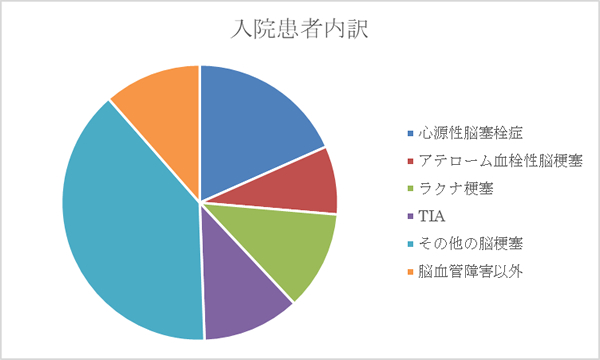

実績

当院でのdata

| 入院患者数 | t-PA | 在院日数 | 心源性脳塞栓 | アテローム血栓性脳梗塞 | ラクナ梗塞 | TIA | その他の脳梗塞 | 脳血管障害以外 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2008年 | 315 | 41 | 29 | 54 | 23 | 61 | 35 | 98 | 42 |

| 2009年 | 290 | 42 | 33 | 76 | 33 | 66 | 31 | 78 | 15 |

| 2010年 | 276 | 26 | 30 | 43 | 21 | 49 | 28 | 114 | 18 |

| 2011年 | 209 | 21 | 23 | 32 | 17 | 12 | 29 | 103 | 25 |

| 2012年 | 231 | 17 | 17 | 33 | 10 | 25 | 28 | 106 | 36 |

| 2014年 | 239 | 25 | 15 | 38 | 16 | 24 | 33 | 75 | 30 |

| 2015年 | 182 | 18 | 15 | 41 | 13 | 15 | 34 | 73 | 6 |

| 2016年 | 227 | 27 | 14 | 48 | 19 | 9 | 24 | 89 | 38 |

| 2017年 | 197 | 18 | 12.5 | 31 | 17 | 18 | 20 | 75 | 36 |

| 2018年 | 222 | 20 | 13.8 | 36 | 23 | 10 | 24 | 103 | 26 |

| 2019年 | 234 | 32 | 14.8 | 43 | 19 | 23 | 27 | 89 | 20 |

| 2020年 | 223 | 28 | 14.4 | 44 | 16 | 18 | 10 | 103 | 32 |

| 2021年 | 206 | 23 | 13.7 | 47 | 12 | 15 | 12 | 97 | 21 |

| 2022年 | 211 | 14 | 17.1 | 31 | 20 | 22 | 9 | 102 | 18 |

| 2023年 | 216 | 19 | 13 | 33 | 19 | 16 | 6 | 87 | 23 |

医師紹介

- 岩永 健いわなが たけし

平成9年卒業

メッセージ / 脳梗塞急性期に対するt-PA治療を長年にわたり行っています。そのほかにも急性期において画像検査、超音波検査を主体に診療を行っております。 慢性期においては地域の先生方にご協力いただきながら予防を行っております。

- 役職脳卒中科部長

- 専門領域脳卒中診療

- 資格医学博士

- 日本脳卒中学会脳卒中専門医・指導医

- 日本内科学会総合内科専門医

- 日本内科学会認定内科医

- 日本内科学会認定内科指導医

- 日本老年医学会老年病専門医

- 日本脳神経超音波学会認定脳神経超音波検査士

- 備考メルボルン大学留学

- 岡田 博おかだ ひろし

平成25年卒業

- 役職脳卒中科医長

- 専門領域脳卒中診療

- 資格日本内科学会認定内科医

- 日本老年医学会老年科専門医

- 日本医師会認定産業医

- 三浦 人詩みうら ひとし

令和2年卒業

- 山下 睦やました むつみ

平成15年卒業

- 役職非常勤医師

- 専門領域脳血管内科

- 資格日本内科学会認定内科医

- 日本医師会認定産業医

外来診療表

脳卒中科

| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 |

|---|---|---|---|---|

| 岩永 健 | 岡田 博 | |||

| 山下 睦 |