診療科紹介

診療科について

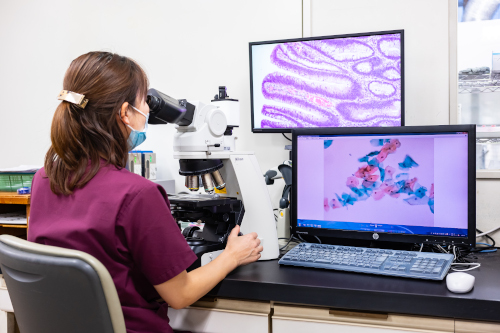

病理診断科は、各診療科から提出される患者さんの検体を受け取り、ガラス標本(プレパラート)を作製し、それを顕微鏡を用いて観察して診断する病理診断業務を担当しています。所属する医師を病理医と呼び、専属の臨床検査技師と協同して業務を行っています。

検体として提出されるのは、消化管内視鏡検査(胃カメラや大腸カメラ)で胃や大腸から生検(ごく一部採取)された材料をはじめ、皮膚、上気道粘膜(鼻腔、咽頭、喉頭)、甲状腺、肺、心臓、乳腺、肝臓、膵臓、膀胱、前立腺、子宮頸部・体部、骨髄などさまざまな臓器から生検された材料や、その生検材料の病理診断を元に行われた手術の切除材料(生検された臓器の一部や全部)、尿、体腔液(胸水、腹水)などです。そのため、ほぼすべての診療科と関わっています。

それらの検体に対し行う病理診断内容は、病変がきちんと採取されているか、病変が腫瘍性病変か非腫瘍性病変か、腫瘍性病変ならば良性か悪性(がん)か、悪性(がん)ならばその悪性度(程度, 拡がり)はどの程度か、分子標的薬の効果が期待できるか、治療後の悪性腫瘍(がん)ならばその治療効果はどうか、非腫瘍性病変ならばどのような性格のものか、などになります。

病理医は上記診断内容を病理診断報告書にまとめ、臨床担当医(主治医など)に報告しています。臨床担当医は病理診断を参考に、診断の確定、治療方針の立案、治療効果の判定などを行います。病理診断は患者さんの病気を正しく診断し、適切な治療へと導く要になるものといえます。

当院では、患者さんに診断内容をお伝えするのは臨床担当医にお願いしているので、病理医が患者さんに直接お会いすることはありません。お会いすることはありませんが、病理診断を行う際には標本の向こう側に患者さんの人生があることを常に意識するようにしています。

病理診断科の業務

病気は、器官>臓器>組織>細胞>分子レベルに変化をもたらします。病理学研究により、病気によっては特徴的な形態学的変化が起こることが分かっています。病理診断は主に、組織と細胞レベルの形態学的変化を標的にし、その変化を顕微鏡を用い捉えることで行っています。

病理診断科では、具体的に以下の業務を行っています。

生検組織診断

病変部から針、鉗子などによって生検された材料の標本を作製し、良悪を含む病変の性状を判定します。

手術材料組織診断

手術で切除された材料より、適切な部位を切り出し(ガラス標本のサイズに分割する)、標本を作製し、診断の確定、病変の詳細な評価を行います。

細胞診断

細胞の形態的変化を評価し、診断します。検体として細胞を得る方法により、剥離細胞診(喀痰、胸水、腹水、尿など)、擦過細胞診(子宮頸部など)、捺印細胞診(リンパ節、肺など)、穿刺吸引細胞診(唾液腺、甲状腺、乳腺、膵臓など)に分類されます。得られた細胞の標本を作製し、これらの細胞が悪性(がん)かそうでないのかを細胞検査士(細胞検査士資格認定試験に合格した臨床検査技師)がスクリーニングし、病理医が確認します。

また、出張細胞診(ベッドサイド細胞診・迅速細胞診)も行っています。気管支鏡検査やCTガイド下生検、甲状腺・乳腺・リンパ節・膵臓の穿刺吸引細胞診の際に、検体採取不良による不適検体防止のため、細胞検査士が採取現場に出向き、即座にその場で細胞診標本を作製し、検体の適・不適を判定しています。検体が不適切な場合は手技の修正やターゲットの修正が可能となり、患者さんにとって侵襲的な検査を一回で終了させることができます。

術中迅速診断

手術中に提出された小さな組織(リンパ節や切除断端など)や胸水、腹水などの検体から、通常とは異なる特殊な方法で標本を作製し、検体到着から30分以内に手術執刀医に診断を報告します。この報告により、手術執刀医は病期の判定や術式の検討を行います。

病理解剖診断

院内で亡くなられた患者さんのご遺体を、ご遺族から承諾いただいて、死因の解明と偶発病変の発見、医療の評価(診断の正当性、病状把握の的確性、治療の妥当性や効果)を目的として、病理解剖を行います。肉眼的に病変を検索し、組織学的な評価を併せ診断します。その診断は未来の患者さんの診療に活かされることとなります。

カンファレンスへの参加

以下の院内カンファレンスに参加し、患者さんの診療に関わる医療スタッフとの間で情報共有したり、議論したりしています。

- がんセンター多職種カンファレンス (月1回)

- 乳腺カンファレンス (月1回)

- 胆膵カンファレンス (月1回)

- 画像病理カンファレンス (月1回)

- 病理解剖CPC (年5回)

技術スタッフ

臨床検査技師(専属) 9名、臨床検査技師(兼任) 1名

- 細胞検査士資格所持 (8名)

- 国際細胞検査士資格所持 (5名)

- 認定病理検査技師資格所持 (3名)

- 医療情報技師資格所持 (1名)

- 毒物劇物取扱責任者 (1名)

- 特定化学物質・四アルキル鉛等 作業主任者(2名)

- 有機溶剤 作業主任者(1名)

主な設備機器

- ホルマリン対策排気装置

- 安全キャビネット 1台

- 標本撮影装置 2台

- マイクロカッティングマシーン 1台

- 密閉式自動固定包埋装置 2台

- パラフィン包埋ブロック作成装置 1台

- 自動細胞収集装置 1台

- ヒストテック ピノ 1台

- フロストプリンター 3台

- カセットプリンター 1台

- 滑走式ミクロトーム 2台

- 自動染色装置 2台

- 全自動免疫染色装置(VentanaBenchmarkULTRA) 1台

- 自動ガラス封入装置

- 顕微鏡 6台

- 蛍光顕微鏡システム 1台

- 顕微鏡デジタルカメラシステム 4台

施設認定

- 日本病理学会研修認定施設

- 日本臨床細胞学会施設認定

実績

| 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 組織診断 | 5,393 | 5,576 | 5,643 | 5,613 | 6,074 |

| うち、術中迅速診断 | 187 | 223 | 208 | 157 | 180 |

| 細胞診断 | 7,683 | 7,490 | 7,817 | 7,821 | 7,891 |

| 剖検数 | 13 | 10 | 12 | 12 | 10 |

医師紹介

- 都地 友紘とじ ともひろ

平成20年卒業 医学博士

- 役職病理診断科部長

- 専門領域病理診断一般

- 資格死体解剖資格

- 日本病理学会 病理専門医・研修指導医

- 日本臨床細胞学会 細胞診専門医

- 日本病理学会 分子病理専門医

- 日本病理学会 学術評議員

- 臨床研修指導医

- 大木 知佳おおき ともか

平成27年卒業

- 役職病理診断科部医長

- 専門領域病理診断一般

- 資格死体解剖資格、日本病理学会病理専門医、日本臨床細胞学会細胞診専門医、分子病理専門医

- 小野 早和子おの さわこ

平成24年卒業 歯学博士

- 役職非常勤医師

- 専門領域口腔病理

- 資格死体解剖資格

- 日本病理学会 口腔病理専門医

- 日本臨床細胞学会 細胞診専門歯科医

- 日本病理学会 分子病理専門医