理念

信頼される検査結果を迅速に提供し、

人材を育成するプロフェッショナル集団を目指します。

検査部は、病気の診断・治療・経過観察に欠かすことが出来ない臨床検査を行っています。血液や尿、便、体液などの採取された検体を検査する検体検査と心電図、脳波、超音波検査など患者さんに接して検査する生理検査の2つに大別されます。また当検査部は、救急診療に必要な検査を24 時間実施しています。

「信頼される検査結果を迅速に提供し、人財を育成するプロフェッショナル集団を目指します。」を理念とし、多くの専門認定資格者を有し、質の高い臨床検査を提供しています。働きがいのある仕事・楽しい職場です。

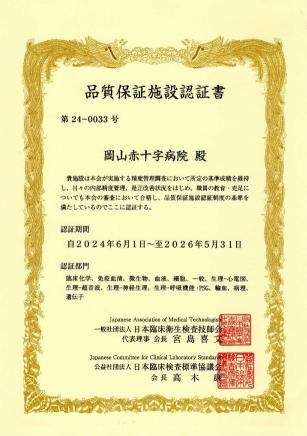

日本臨床検査技師会 品質保証認証制度 認定施設

日本臨床検査技師会品質保証認証制度の認定を更新いたしました。

この制度は、病院の検査室の内部精度管理実施状況や外部制度管理調査への積極的受検等の取り組みにより、検査室の品質が保証されている施設が認証される制度です。

臨床検査の精度(価値)の高い検査データを提供いたします。

主な認定資格

- 認定血液検査技師2名

- 認定骨髄検査技師1名

- 認定輸血検査技師2名

- 認定微生物検査技師5名

- 感染制御認定臨床微生物検査技師4名

- 認定救急検査技師1名

- 認定一般検査技師2名

- 日本糖尿病療養指導士3名

- 認定心電検査技師1名

- 超音波検査士血管領域 3名 消化器領域 4名 循環器領域 3名 泌尿器領域 1名 体表臓器領域 1名

- 血管診療技師4名

- 乳房超音波試験技師A判定 2名

- 心臓リハビリテーション指導士1名

検体検査

中央採血室

中央採血室は本館2階に設置されており、受付時間は7時45分~16時です。

スタッフは受付2名、臨床検査技師10名(技師は交代制)、1日約250~300人の外来患者さんの採血を行っています。通常採血は3名で行っていますが、混雑時は人員を増やし待ち時間が20分以内で採血できるように対応しています。

採血室では、従来から感染対策を実施しておりますが、新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて、さらに徹底した対策を実施し、安全な採血業務に取り組んでいます。

SMBG(血糖自己測定)指導

検査室では臨床検査技師による入院・外来患者のSMBG(血糖自己測定)指導と糖尿病教室を行っています。

生化学・免疫血清検査

患者の皆さんより採取した血液・尿などの体内成分(電解質・脂質・蛋白・酵素・血糖・ヘモグロビンA1c、ホルモン・腫瘍マーカー・感染マーカー)を検査します。

外来検査においては、診察前に検査結果を報告する迅速対応を行っています。

外部精度管理調査の参加及び日々の内部精度管理を行い、精度の高い検査結果を報告するよう務めています。

一般検査

一般検査では血液以外の尿・便・体腔液(胸水・腹水)・髄液・関節液などの成分や細胞の有無を分析装置や顕微鏡を使って検査しています。最大の特徴は、非浸襲的に採取された検体を用いて、短時間で検査を行うことができることです。尿検査は腎臓・尿路などの病気や糖尿病、便検査は消化管出血や寄生虫などの診断に役立ちます。

細菌検査

細菌検査では感染症が疑われる患者さんの便・喀痰・膿・分泌物・尿などの排泄物や血液・穿刺液(胸水・腹水・髄液)・組織などから原因となる細菌(病原性大腸菌O-157、ブドウ球菌、結核菌など)を特定し、どの 抗菌薬が治療に有効かを検査しています。 また、感染対策チーム(ICT)にも参加しており、感染による情報を分析し、MRSAや多剤耐性緑膿菌などによる病院内の感染防止に努めています。新型コロナウイルスPCR検査も24時間体制で行っています。

血液部門では、赤血球、白血球、血小板、網状赤血球、幼若血小板の算定、末梢血液像や骨髄像の分類、凝固線溶検査などを行っています。1日の血球分析検査は、外来約300件、入院約150件、凝固線溶検査は約100件実施しています。骨髄検査は年間約300例あり、血液内科の医師と共に標本を鏡検し、臨床に信頼される報告書作成に努めています。

血液検査

輸血検査

輸血療法は医師、看護師だけでなく臨床検査技師や赤十字血液センターなど多職種の連携が必要な分野であり、献血から得られた血液製剤を無駄なく適正に患者へ使用されることが輸血に携わる医療者の責務です。

緊急時には救命を最優先に考え、症例に応じて適切な検査法を選択しており、安全な輸血をスムーズに実施するために24時間体制で活動しています。

輸血検査では血液型検査、不規則抗体スクリーニング検査、交差適合試験、製剤管理、また、自己血貯血の採血補助、輸血用血液製剤の一元管理なども行っており、輸血管理料I、適正使用加算を取得しています。

生理検査

生理検査部門は、検査技師が直に受診者の皆さまと接して検査を行っています。

心電図、呼吸機能、脳波、神経伝導速度、腹部・血管・心臓のエコー検査など生理機能に関する検査を実施します。

糖尿病療養指導や心臓リハビリテーションなどのチーム医療にも参加しています。

また、健康管理センター(人間ドック)での検査も行っており、皆さまの健康増進の一助にとスタッフ一同がんばっています。

主な検査

- 安静時心電図

- 平衡機能検査

- 負荷心電図

- 脳波

- 長時間ホルター心電図

- ABI・CAVI検査(動脈硬化検査)

- 呼吸機能検査

- 聴力検査

- 負荷呼気ガズ分析(CPX)

- 睡眠時無呼吸検査

- 誘発筋電図

- サーモグラフィー検査

- 超音波検査(腹部、甲状腺、体表、乳腺、心臓、頸動脈、上肢下肢血管、関節、頭蓋内)

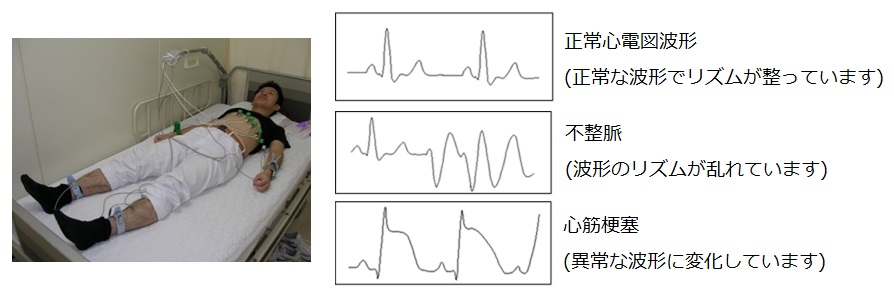

心電図検査

- 心臓から発生する微小な電気をとり出して記録する。簡便で基本的な検査です

- 心筋梗塞や狭心症・不整脈など多くの病気の診断の手がかりになります

- 両手首、両足に電極を取り付けます

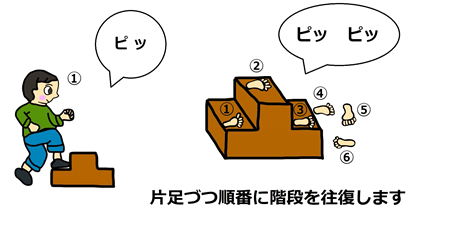

運動してから心電図検査をすることもあります ~運動負荷心電図~

- 運動していただき、脈拍が上昇した時の心電図波形の変化を見る検査です

- 労作に伴って起こる狭心症や不整脈の診断に有効です

凸型2階段を用い、昇降運動します。「ピッ、ピッ」という音に合わせてください。

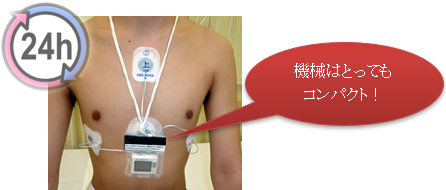

24時間心電図を記録する検査もあります ~長時間ホルター心電図~

- 記録時間の限られている安静心電図では見ることができなかった可能性のある心電図変化や不整脈・狭心症などの症状をとらえるための検査です

- 胸に電極を貼ります。コンパクトな機械です

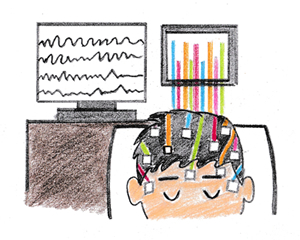

脳波検査

- 脳の発達、てんかんの有無、意識障害の把握、脳死判定などの評価に用いられます

- 皮膚や耳たぶに約20本の電極を装着して波形を記録します

お子さま向けのDVDをご用意しています。お好きなおもちゃなどをご持参いただいても構いません。リラックスして検査が行える環境を心がけています。

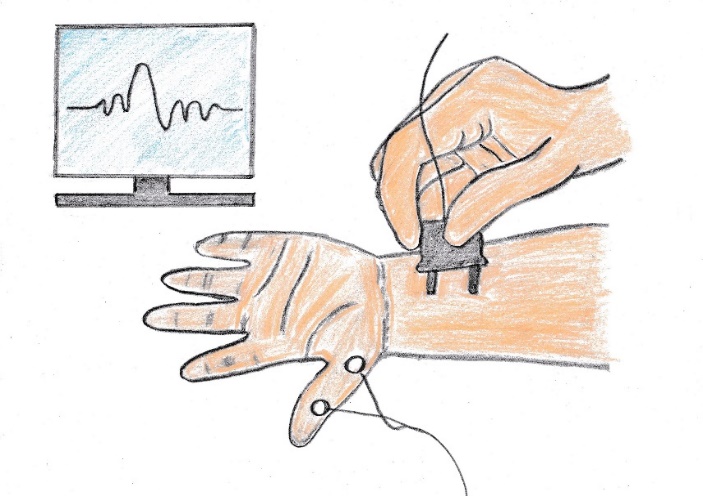

神経伝導速度検査

- 手や足の神経が正常に機能しているか調べる検査です

- 手や足の神経の上から電気で刺激をして、得られた波形から刺激の伝わる速さを測定する検査です

- 神経障害があると刺激の伝わりが遅くなり、反応も弱くなります

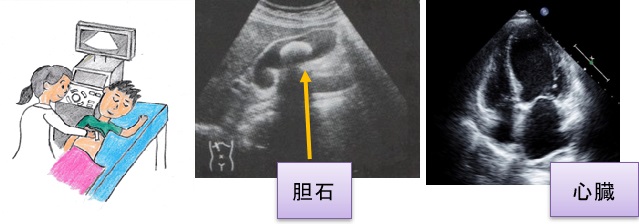

超音波検査

- 超音波を体にあてて、体の中の組織を画像化し異常の有無を評価します

- 対象となる部位は「腹部、甲状腺、体表、乳腺、心臓、頸動脈、上肢下肢血管、関節、頭蓋内」と たくさんの部位を調べることができます

- 放射線の被爆もないため繰り返し行える検査です

主な年間検査件数

| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |

|---|---|---|---|

| 心電図 | 11,240 | 11,730 | 12,237 |

| 負荷心電図 | 1951 | 1,972 | 1,973 |

| ホルター心電図 | 728 | 683 | 620 |

| CPX | 40 | 49 | 26 |

| 脳波 | 770 | 852 | 944 |

| 神経伝導速度 | 632 | 609 | 586 |

| 肺機能 | 452 | 2,128 | 3,180 |

| 簡易睡眠時無呼吸 | 123 | 127 | 195 |

| ポリソムノグラフ(PSG) | 67 | 67 | 102 |

| ABI(TBI含む)・CAVI | 1,437 | 1,755 | 1,760 |

| 心エコー | 6,140 | 6,930 | 7,362 |

| 腹部エコー | 3,501 | 3,469 | 3,599 |

| 甲状腺・体表エコー | 1,840 | 1,830 | 1,971 |

| 末梢血管エコー | 4,007 | 4,849 | 5,382 |

| 乳腺エコー | 939 | 1,057 | 1,578 |

残余検体取り扱いについて

-

岡山赤十字病院残余検体取り扱い (PDF:157 KB)

岡山赤十字病院残余検体取り扱い (PDF:157 KB)

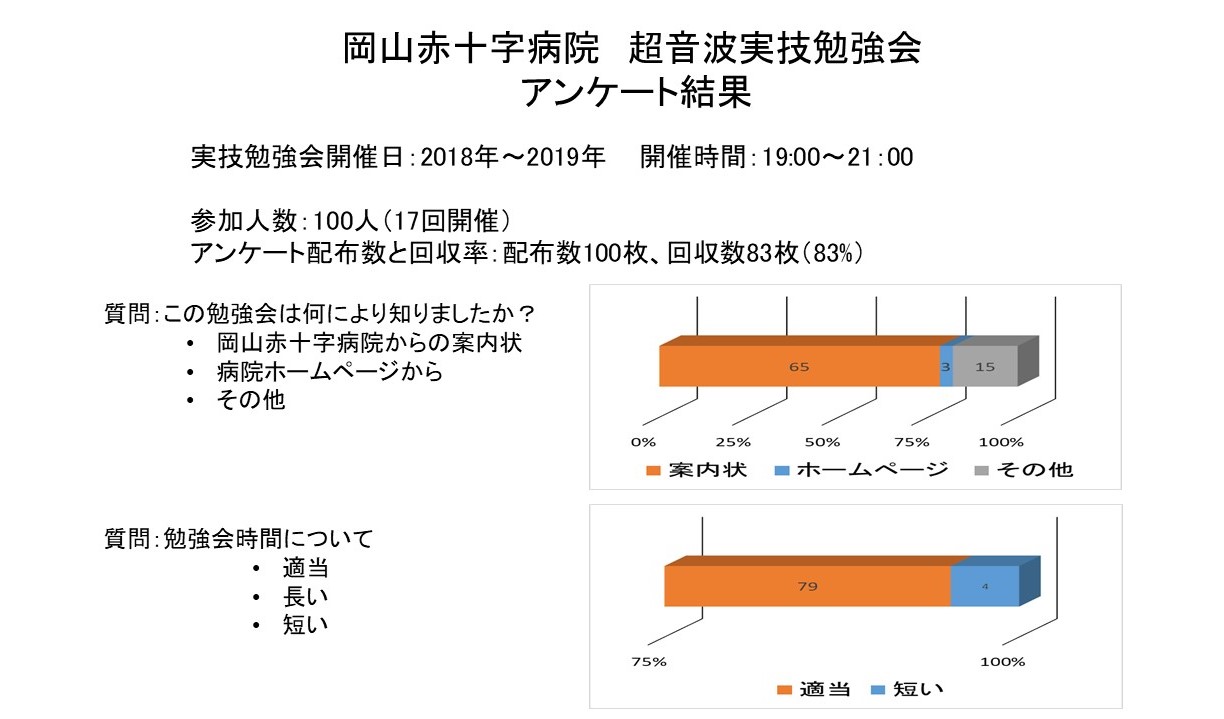

エコーハンズオンセミナー

地域の開業医の先生方を対象にエコーハンズオンセミナーを定期的に開催しています。 勉強会を通じて院内だけでなく院外の先生方にもエコー検査に関する理解を深めていただく良い機会となっており好評です。

※事前申し込み必要です

- 開催日時毎月木曜日 19時 ~ 21時

- 対象全ての医療従事者(医師・検査技師等 資格は問いません)

- 参加費無料

- セミナー内容心エコー 下肢動脈、腹部大動脈 下肢静脈 その他領域の要望にも個別に対応しています 1グループ受講者3人程度と少人数制で行います しっかり実技を学んでいただけます

-

エコーハンズオンセミナー(初級編) (PDF:201 KB)

エコーハンズオンセミナー(初級編) (PDF:201 KB)

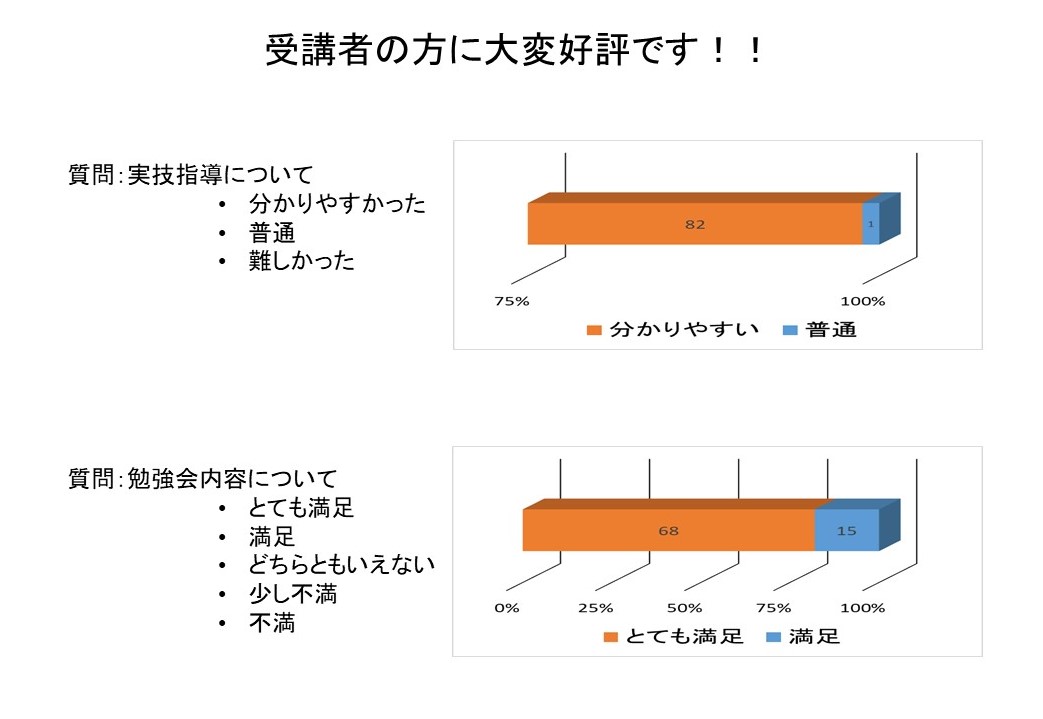

受講者の方からいただいたご意見

- とても勉強になりました。少しでも日々の業務に取り入れられるように頑張りたいです。

- 実技も症例等のスライドもわかりやすく、詳しく教えていただいたのでとてもためになりました。またこのようなエコー勉強会等があれば参加したいと思いました。ありがとうございました。

- 少人数だったため実技もすぐに回ってきて、説明も分かりやすく非常にためになった。

- なかなか実技に集中する機会がないため、非常に有意義な会でした。何回でも参加してみたいと思います。

- 実技の時、技師さんがつきっきりで教えてくれました。ありがとうございました。

- とても基本的なところから教えていただいたので分かりやすかったです。

- 何度も参加させていただきうれしく思います。当院では件数がかなり少なく、こちらの勉強は私にとって全てとなっています。